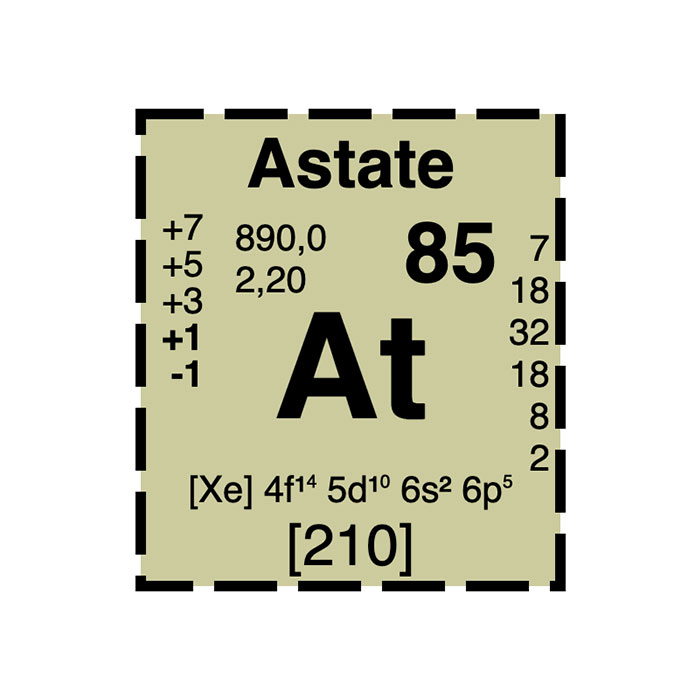

Características del astato

- Símbolo: At

- Masa atómica: 210 u

- Número CAS: 142364-73-6

- Configuración electrónica: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5

- Número atómico: 85

- Grupo: 17

- Bloque: Bloque p

- Familia de elementos: Halógeno/metaloide

- Electronegatividad: 2,2

- Punto de fusión: 302 °C